’’ سقط الغرب في امتحان الانسانية سقوطاً مزرياً ’’

المستشارة الخاصة في الرئاسة السورية بثينة شعبان

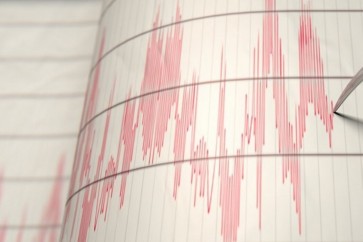

في الثالثة والدقيقة العشرين تقريباً، فجر السادس من شباط/فبراير، اهتزت الأرض بقوة 7.8 على مقياس ريختر جنوب تركيا، وكذلك فعلت في كل الشمال السوري. الأرضان متصلتان جغرافياً وجيولوجياً، على ما يبدو، تشاركتا المأساة، لكن ما في باطنهما ليس كما في ظاهرهما، تحديداً على صعيد تفاصيل ما بعد الكارثة.

هنا لا دخل للطبيعة بما حدث ويحدث، فقد قرر بعض البشر كما تجري العادة أن هناك من يستحق النجاة والغذاء والمأوى والدواء، وهناك من لا يستحق، أو إذا فعل فبكميات ومعايير محددة يفرضها الأقوياء. هذا ما حدث في سوريا، حيث كانت العقوبات، التي أطبقت على حياة المواطنين، قبل أن يطبق عليها زلزال شرق المتوسط.

قيصر

تسعُ سنوات من حرب مدمرة شهدتها سوريا، خدمةً لأهداف تخطت ما هو معلن من إسقاط للنظام، الذي ارتأت الولايات المتحدة والغرب والعديد من الدول العربية وقتها عدم تطابقه مع “معايير العدالة والحرية والديمقراطية”، ليتم استقطاب وتغذية وتمويل مجموعات مسلحة إرهابية لإسقاطه و”تطبيق هذه المعايير”. تسعُ سنوات أضعفت البلاد وضربت وحدتها. لكن المخطط الرئيسي (تحويل سوريا من حاضنة لقوى المقاومة إلى أرض لاستهدافها وإضعافها، مما يسهّل فرض مشروع التطبيع مع العدو الاسرائيلي في المنطقة بأكملها إلى حد كبير) فشل، فأتت الخطوة الثانية: “قيصر”.

بعد سلسلة من حزم العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على شخصيات وشركات سورية وأجنبية، منذ بدء الحرب السوري في آذار/مارس 2011، فرضت الإدارة الأميركية، في 17 حزيران/يونيو سلسلة جديدة تحت اسم “قانون قيصر”، كان له تأثيرٌ كبير بشكل خاص على قطاعات العقارات والإعمار والطاقة والبنى التحتية، بهدف عرقلة قدرة دمشق على الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي ستوفرها عملية إعادة الإعمار المكلفة، ومنع تدفق الاستثمارات الخارجية، فمن دون استثمارات ودعم خارجي، لا إعادة إعمار.

منذ ذلك الوقت، هذا ما حدث فعلاً، أنهك “قيصر” دمشق إلى حدّ كبير: إنهيار تاريخي ومستمر لليرة السورية (تخطى سعر صرفها خلال أيام قليلة من فرض القانون عتبة الثلاثة آلاف مقابل الدولار في السوق الموازية، أما حالياً فقد تخطت الستة آلاف)، ارتفعت معدلات البطالة والفقر، كما فقدت مواد أساسية من السوق، أو باتت شحيحة كالأدوية والمحروقات، خصوصاً أن القدرة على استيراد هذه السلع، أصبحت أكثر تعقيداً.

وسط ذلك كله، واظبت قوات الاحتلال الأميركي المتواجدة بشكل أساسي في قاعدة التنف (تأسست عام 2016 شرق البلاد) على سرقة النفط والقمح من الأراضي السورية بالتعاون مع ميليشا “قسد”، وتهريبه إلى شمال العراق عبر معبر المحمودية الغير شرعي بشكل أساسي.

هذه العزلة الاقتصادية والمالية والسياسية قوبلت بالصمت، لم يجرؤ أحد على تحدي قرار الولايات المتحدة خصوصاً حلفاءها من الغرب والعرب، حتى اهتزت الأرض في ذلك الفجر المشؤوم، فما كان من الزلزال إلا أن أظهر فجاجة مشهد عامين من الوجع السوري.

الانسانية المجتزأة

’’ نرى مصابين تحت الأنقاض ولكن لا نستطيع الوصول إليهم بسبب نقص المعدات ’’

أمين عام الهلال الأحمر السوري خالد عرقسوس

احتاجت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أسبوعاً كاملاً، بعد الزلزال، لتدرك أنه حان الوقت لمساندة الشعب السوري. تصريح جورجيفا، إضافة إلى الزيارات الأممية (المبعوث الأممي إلى سوريا والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إضافة إلى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية)، وبعض المساعدات الغربية الخجولة جداً التي اقتصرت على ايطاليا (أرسلت من بيروت) وألمانيا (مبلغ مالي للهلال الأحمر)، وغيرها هنا وهناك، شكّلت نوعاً من المجاملة الكاذبة، تخففٌ من ثقل الذنب الكبير، ثقل الأحياء الذين لفظوا أنفاسهم تحت الأنقاض، لأن لا فرق ولا أدوات كافية لإخراجهم جميعاً، للفوز في السباق مع الموت.

هذا ما أكدته المستشارة الخاصة في الرئاسة السورية بثينة شعبان، قائلةً “ما يحزّ في أنفسنا أنه على الرغم من حجم الكارثة فإن الدول الأوروبية والولايات المتحدة لم يرسلوا فريق إنقاذ واحد الى سوريا، في وقت أرسلوا فيه أكثر من 100 فريق انقاذ إلى تركيا”، موضحة أن جزءاً كبيراً من المشكلة تكمن في “إنقاذ الأرواح الموجودة تحت الردم، وبسبب الحرب الإرهابية المفروضة علينا والحصار لم نكن نمتلك كل الوسائل اللازمة لانقاذ كل الموجودين تحت الأنقاض”.

هذا لأن العدد الكبير من المعدات التي كانت تملكها سوريا قبل الحرب انخفض حتى النصف، ولم تتمكن الحكومة أو القطاع الخاص من شراء أخرى جديدة أو حتى تجديد ما تبقّى من الأسطول الذي طاله القدم، بسبب فقدان الأموال الكافية وقطع الغيار اللازمة.

في الساعات الأولى بعد الزلزال، بدت سوريا لوحدها (عشرات الطائرات حجّت إلى تركيا)، كأن لا شيء حدث هناك.

خوفاً من خرق العقوبات الأميركية، سُيست الكارثة. فباستثناء بعض الدول ممن يصنفون أصدقاءً لسوريا كايران والعراق ولبنان، بدا الحراك الانساني العربي باتجاه دمشق خجولاً، باستثناء الامارات العربية التي ساهمت إلى حدّ كبير لجهة إرسال الطائرات المحمّلة بالمساعدات مباشرة إلى مطارات دمشق وحلب واللاذقية.

لترتفع بعدها نسبة المساعدات إلى حد ما، مع تكشف هول التداعيات، لتشمل مصر وفلسطين والجزائر وسلطنة عُمان والأردن وتونس (أرسلت الكويت طائرة واحدة فقط محملة بالمساعدات الإغاثية والإنسانية). وكان لافتاً في هذا السياق، الانفتاح السياسي، إلى حد ما، باتجاه دمشق والمتمثل بلقاء وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان الرئيس بشار الأسد، إضافة إلى اجراء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً تضامنياً.

أما السعودية، فقد بقيت مترددة بالرغم من الإعلان عن توجيهات بإرسال مساعدات إلى دمشق وأنقرة، لترسل بعد ثمانية أيام طائرة واحدة.

ما قصة الـ 180 يوماً؟

عقب خمسة أيام على الزلزال، وجدت الولايات المتحدة الأميركية نفسها أمام حملات شعبية وإعلامية كبرى، تطالبها برفع الحصار. وفي ظل تردد واضح، جاء القرار الملغوم تجميد “بعض” مواد العقوبات أحادية الجانب، المفروضة على سوريا لـ 180 يوماً، وسيلة لتقديم القرار كخطوة حقيقيّة في إطار رفع العقوبات، لكن الحقيقة غير ذلك.

في مادته الأولى يشير القرار إلى استثناء ما يسمّيه “تعاملات جهود الإغاثة من الزلزال، والتي تطالها قرارات العقوبات على سوريا”، من دون أن يحدّد ماهية هذه التعاملات، ليعود ويشير في الجزء الأخير إلى أن الاستثناء لا يشمل الجهات الخاضعة للعقوبات الأميركية، ولا سيّما الحكومة السورية ومؤسساتها، ما يبقي الشركات والجهات المختلفة في حالة من القلق لناحية التعامل مع الجهات السورية، خشية المزاجية الأميركية في تحديد التعاملات.

وهنا يطرح السؤال التالي نفسه، إلى أي مدى ستخفف ستة أشهر، من تبعات عشرة أعوام تقريباً من الحرب، تلتها ثلاثاً من الحصار القاسي؟ وفي هذا السياق، نستذكر تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حول النتائج الكارثية للعقوبات على الشعب السوري، خالصاً إلى أن “هذا البلد يموت بسرعة”.

إذاً أزمة سوريا قبل الزلزال وبعده، لا يمكن اختصارها بعمليّات إنقاذٍ قصيرة المدى وسلال غذاء ودواء وبطانيات وملابس، فما يحتاجه هذا البلد حقيقة للنهوض قليلاً من مأساته يتطلّب في أدنى مستوياته مقوّمات دولة تتوفّر فيها الطاقة والوقود والآليات والفرق المجهّزة بشريّاً ومادياً. وهذا بما لا شك فيه لا يتيحه القرار الأميركي.

القصة لا تنتهي هنا. ففي المقلب الآخر، تبرز قضية مناطق شمال غرب سوريا والتي تقع خارج سيطرة الدولة السورية.

هناك، وبالرغم من فداحة المشهد، لا تكترث الولايات المتحدة إلا “لمنع أيّ خرق في خطوط الصراع”، أو “الحدود الوهمية التي رسمتها الحرب، وهدم الكيان الذي تحاول أميركا ترسيخه في الشمال السوري”، وذلك ما يفسر منع قوافل المساعدات التي أعدّتها الحكومة السورية، من الوصول إلى إدلب عبر معبر سراقب، إذ أن “فتح هذه المعابر يشكّل فرصة لآلاف السوريين للعودة إلى بيوتهم وقراهم”، حسبما أكد عضو لجنة المصالحة السورية، عمر رحمون، وهذا ما يتقاطع مع الطرح الأميركي لمجلس الأمن، بفتح معابر جديدة عبر الحدود، بدلاً من فتح المعابر عبر الخطوط.

المصدر: موقع المنار